Quelle: Nachhaltigkeitsbericht IK 2021

Quelle: BMBF-Website

Einweg-Kunststoffverpackungen im Fokus der Regulierung

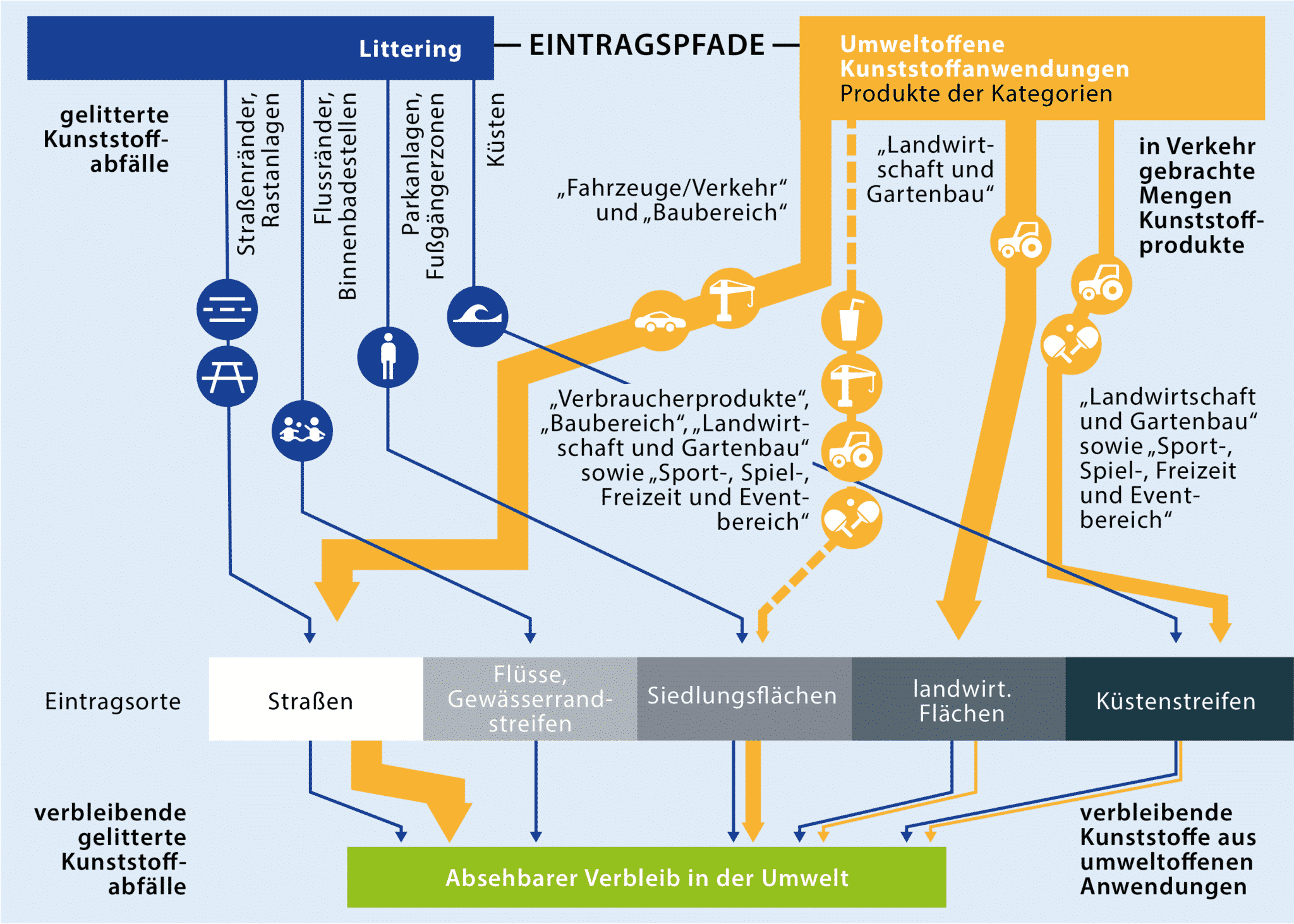

Auch wenn sie im Vergleich zu anderen Anwendungen nur eine untergeordnete Rolle beim Eintrag von Kunststoffen in die Umwelt spielen, lag der Fokus der Regulierung in den vergangenen Jahren vor allem auf Kunststoffverpackungen. So wurde beispielsweise das Verbot von leichten Kunststofftragetaschen in Deutschland ab 2022 mit den negativen Umweltauswirkungen achtlos weggeworfe- ner Tüten begründet. Vor allem aber führt die Umsetzung der 2019 verabschiedeten EU-Einweg-Kunststoffrichtlinie zu einer Viel- zahl unterschiedlicher regulatorischer Maßnahmen, um das Littering von Kunststoffverpackungen zu verringern.

Quelle: IK Nachhaltigkeitsbericht

IK für europaweites Ende der Deponierung und Ausbau des Kunststoffrecyclings in der EU

Verwehungen von Mülldeponien stellen in vielen Ländern noch immer einen vermeidbaren Eintragspfad für Kunststoffe in die Umwelt dar. Derzeit werden in Europa jährlich 3,3 Millionen Tonnen (18,5 Prozent) Kunststoffverpackungen aus Siedlungsabfällen auf Deponien abgelagert. Während in Deutschland bereits seit 2005 ein Deponierungsverbot für Siedlungsabfälle besteht, bleibt dies nach EU-Recht noch bis 2035 uneingeschränkt erlaubt, und wird auch danach lediglich auf 10 Prozent beschränkt. Die IK setzt sich auf europäischer Ebene für einen früheren Ausstieg aus der Deponierung ein, um Kunststoffeinträge in die Umwelt zu verhindern und das Recycling zu befördern. Diese Forderung ist auch eine der wichtigsten Empfehlungen der Wissenschaft (siehe EA- SAC 2020).Exporte von Kunststoffabfällen seit Anfang 2021 drastisch eingeschränkt

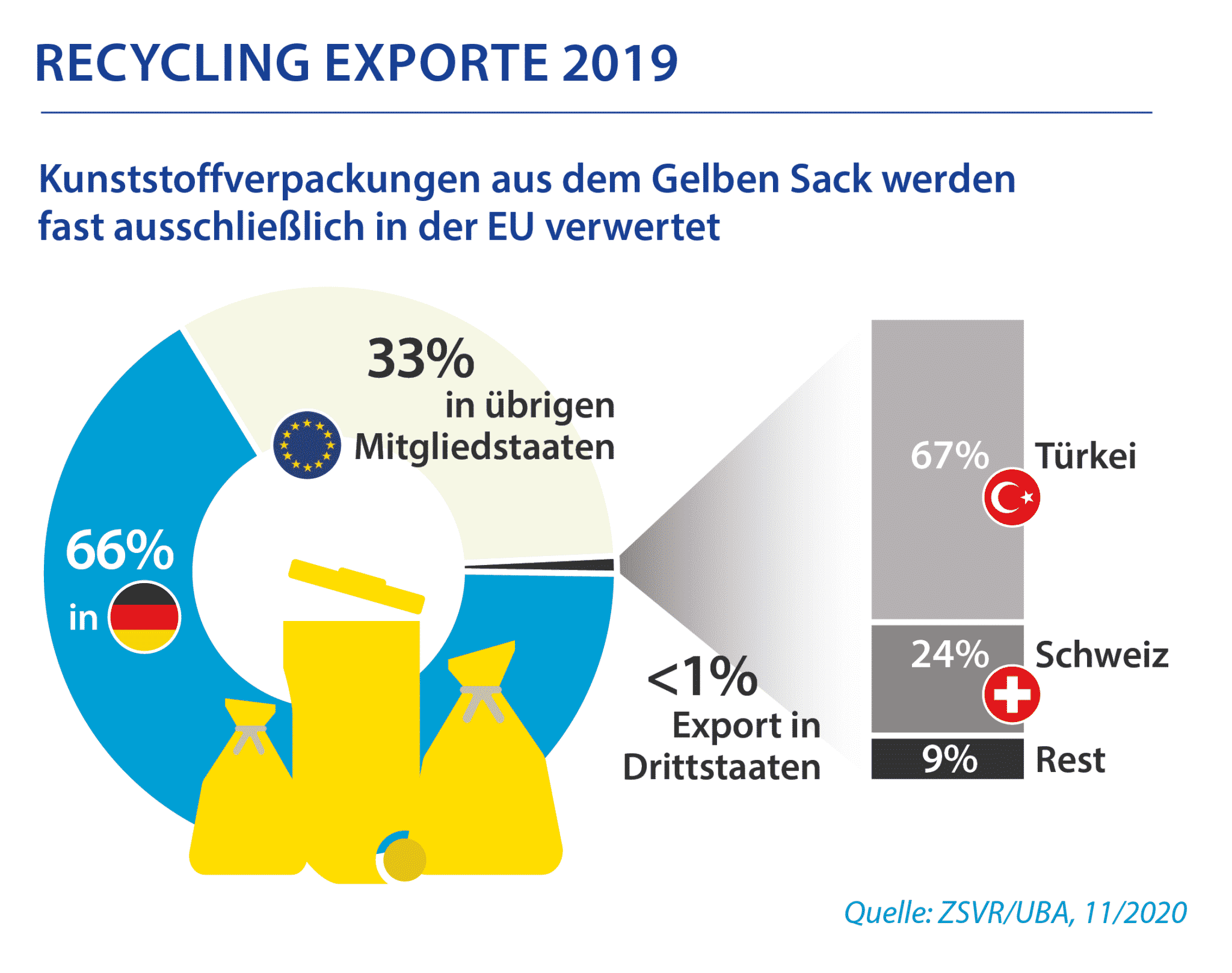

Die 187 Vertragsparteien des „Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung“, darunter Deutschland, haben 2019 strengere Vorschriften über den Export von Kunststoffabfällen verabschiedet. Eine entsprechende EU-Verordnung gilt seit 1. Januar 2021. Seitdem dürfen vermischte oder verschmutzte Kunststoffabfälle nicht mehr international gehandelt werden. Hintergrund dafür ist das Risiko, dass solche Abfälle in den Importländern illegal in die Umwelt gelangen. Die IK begrüßt diesen wichtigen Schritt und fordert darüber hinaus, dass nur noch Kunststoffabfälle, für welche die Importeure Geld bezahlt haben, zum Zweck des Recyclings exportiert werden dürfen. Der positive Marktwert dieser Abfälle belegt, dass sie ein wertvoller Rohstoff sind und nicht Gefahr laufen, illegal in der Umwelt entsorgt zu werden.Globales Übereinkommen zur Verhinderung von Meeresmüll geplant

Deutschland setzt sich, gemeinsam mit anderen Staaten, für ein weltweites Abkommen ein, um das Vorgehen der Staaten gegen die Bedrohungen der Meere durch Meeresmüll besser zu koordinieren. Ziel soll es sein, finanzielle Mittel für Maßnahmen gegen Meeresmüll bereitzustellen und einen gemeinsamen Handlungsrahmen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene zu schaffen. Im Jahr 2022 findet der zweite Teil der 5. UN-Umweltversammlung (UNEA) statt, auf der über stärkere Maßnahmen gegen Meeresmüll und Mikroplastik beraten werden wird. Die IK setzt sich dafür ein, dass ein solches Abkommen im Dialog mit der Wirtschaft erarbeitet wird. Die Kunststoff verarbeitende Industrie ist bereits global aufgestellt, so etwa in der Global Plastics Alliance, und sie steht mit ihrer Expertise und ihren Netzwerken für diese Aufgabe zur Verfügung. Unter maßgeblicher Beteiligung der IK wurde erstmals 2019 eine Studie zu den globalen Kunststoff-Stoffströmen erstellt, die als Grundlage für die Maßnahmen im Rahmen des globalen Abkommens genutzt werden kann.Maßnahmen zur Vermeidung von Granulat-Verlusten

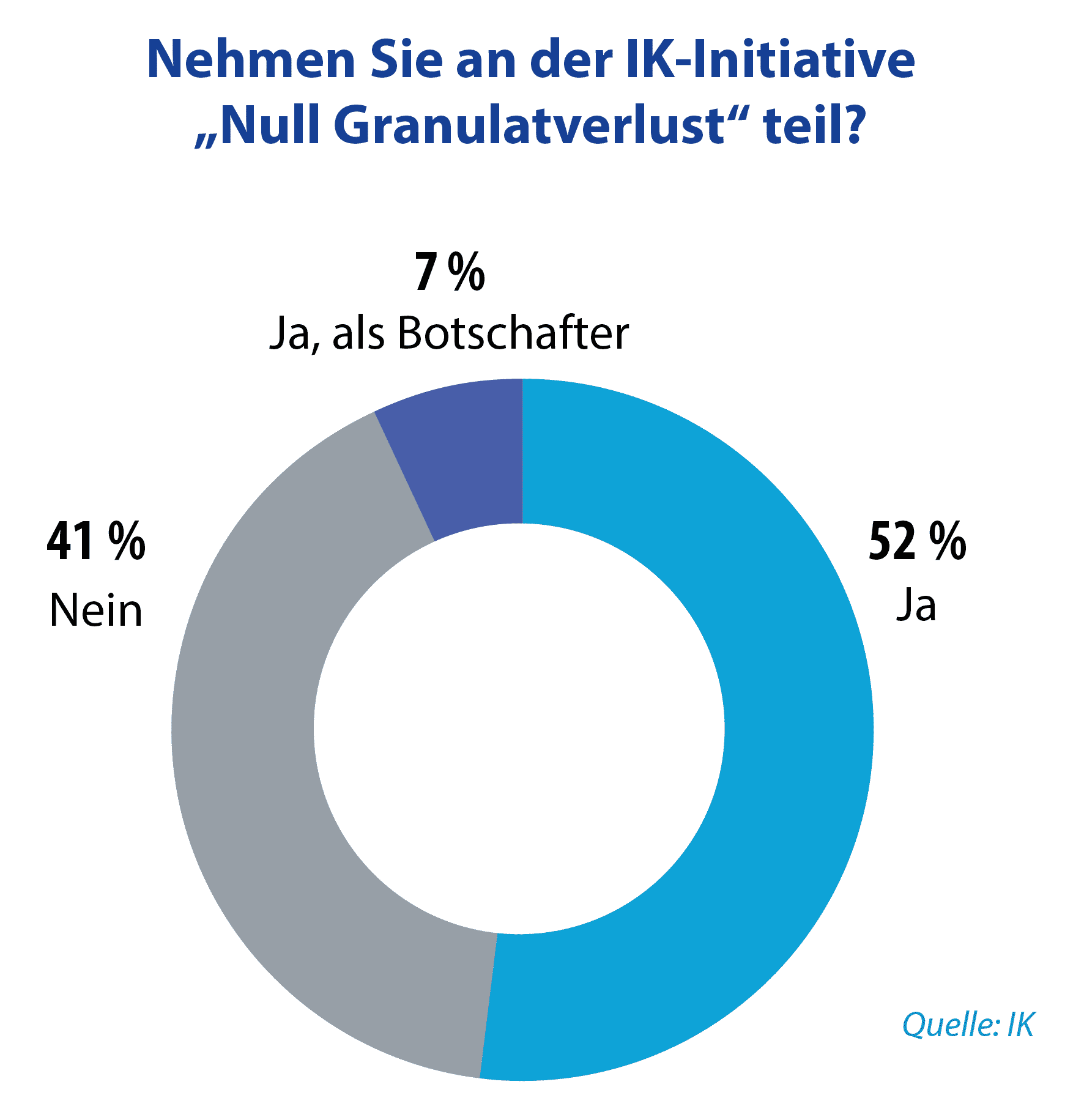

Im Zusammenhang mit künftigen Beschränkungen für absichtlich hinzugefügte Mikrokunststoffe hat die EU-Kommission in ihrem neuen Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft angekündigt, das Thema möglicher Kunststoff-Granulatverluste „in Angriff nehmen“ zu wollen. Die Basis dafür bildet ein französisches Gesetz zur Vermeidung des Verlustes von industriellem Kunststoffgranulat in die Umwelt. Danach müssen Standorte in Frankreich für die Produktion, die Handhabung und den Transport von industriellem Kunststoffgranulat:- mit Filteranlagen und Vorrichtung zum Auffangen dieses Granulats ausgestattet sein

- regelmäßig die Flächen des Betriebsgeländes reinigen, um alle Granulate zu entfernen

- interne (alle 6 Monate) und externe Audits (alle 2 Jahre) zur Überprüfung der Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen durchführen.

Quelle: IK

Kooperationen: Runder Tisch Meeresmüll und PREVENT Abfallallianz

Seit 2016 engagiert sich die IK im Runden Tisch Meeresmüll des Umweltbundesamt gemeinsam mit Umwelt- und anderen Wirt- schaftsverbänden für die Reduzierung von Kunststoffeinträgen in die Umwelt.Im Rahmen von zwei Workshops zum Thema Mikroplastik wurden die unterschiedlichen Quellen sowie die jeweiligen Maßnahmen dazu vorgestellt und diskutiert. Der Gesamtverband der Kunststoff verarbeitenden Industrie (GKV), dem die IK angehört, ist zudem Mit- glied der PREVENT Abfallallianz, einem Zusammenschluss von über 200 Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und öffentlichen Institutionen, die gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten, um Abfälle in Entwicklungs- und Schwellenländern zu reduzieren und zu recyceln.

Quelle: IK Nachhaltigkeitsbericht

Abschluss des BMBF-Forschungsschwerpunkts „Plastik in der Umwelt”

Ende April 2021 fand die Abschlusskonferenz des BMBF-Forschungsschwerpunkts „Plastik in der Umwelt – Quellen, Senken, Lösungsansätze“ statt. Rund 600 Fachleute aus Forschung, Politik und Praxis waren virtuell zusammengekommen, um ihre Ergebnisse aus mehr als drei Jahren interdisziplinärer Forschung zu diskutieren. Die IK war in vier Forschungsvorhaben eingebunden, von denen sich zwei mit der Messung von Mikroplastikpartikeln im Abwasser beschäftigten. Hierbei helfen Erkenntnisse der IK-Mitglieds- firmen und Erfahrungen aus der Initiative „Null Granulatverlust“ den jeweiligen Projektpartnern praxisgerechte Lösungen in ihren Forschungsarbeiten zu entwickeln. Begleitet wurden die Forschungsprojekte durch die Arbeit an sechs Querschnittsthemen. So wurde ein umfangreiches Kompendium erarbeitet, das relevante Begriffe erläutert und zu einem einheitlichen Verständnis in der Wissenschaft und Praxis beiträgt.

Der Bericht kann als Printversion bestellt werden unter: www.kunststoffverpackungen.de

Im Dialog